オーディオ・ベースマン見たり聴いたり アキュフェーズ試聴会 その⑧・・「ハーモニー」の先達。

- 2025.07.03

- オーディオ

アキュフェーズ・国内営業部・副参事・鬼頭 伸明(きとう のぶあき)氏。鬼頭さんの音質へのこだわりは「ハーモニーがしっかり聴こえる事」。試聴会において綺麗なハーモニーを聴くことができる音源を紹介してくれる。その音源はハーモニーがわかりやすい。自分がハーモニーが聴こえているかどうか、また、理解しているかどうかの確認にもなるので助かる。

ハーモニー(和声)か。以前のベースマンの店で聴いていた頃はわからなかった。店のお客様でスピーカー・セッティングの名手の八重樫さんが交響曲を一曲聴き終えた。そして「第二ヴァイオリンが第一ヴァイオリンの音に被(かぶ)さって~」と言い始めた時、同席していた僕は、ビックリした。その頃、僕は第二ヴァイオリンの音がどれだか聴いていて判断不能だった。演奏会でオーケストラを聴くと客席から視覚的に演奏者が演奏しているのが見える。だから、今、聴こえているのが第一ヴァイオリン、第二ヴァイオリン、ビオラのハーモニーなどと演奏されている音が判断できた。だが、レコード、CDの再生音は演奏者が見えない。聴覚にたよるしかない。メロディに乗って複数の音が鳴っているのは聴こえる。ところが、音が調和(ハーモニー)しているのか、はたまた、オーディオ機器の性能の関係で混濁しているのか判断がつかなかった。これまで三度のアキュフェーズ試聴会で鬼頭さんが「ハーモニーをどう描いているか(鬼頭談)」がわかる音源を聴かせてくれたので僕は、理解が深まり、聴こえてきた。音楽鑑賞が面白くなってきた。

鎌倉時代の随筆家、吉田兼好が著した「徒然草」。その第五二段。「すこしのことにも、先達はあらまほしき事也」とある。

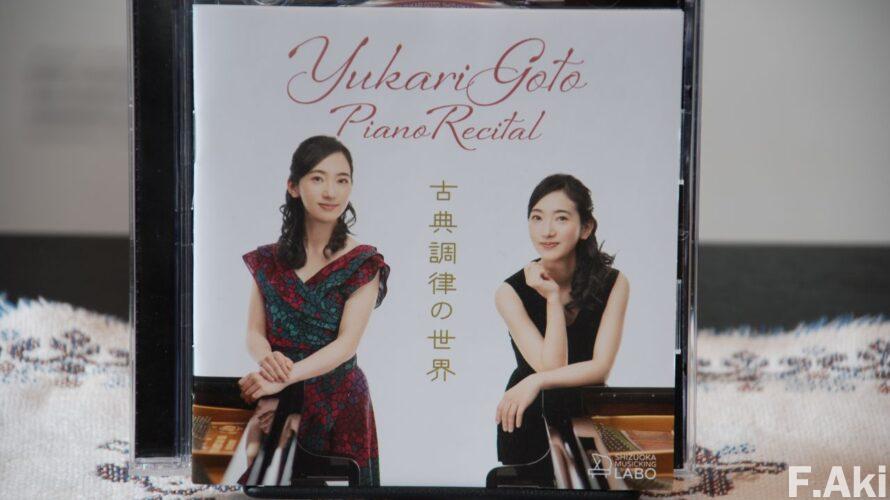

鬼頭さん。アキュフェーズへの転職前は、山形交響楽団・主席・トランペッターであった。今も、現役演奏家。その経験を活かした解説は、オーディオ機器の説明というより「音楽話。音楽の楽しさ。音楽の演奏家の立場から見た(オーディオ機器の再生)音」といった点から話してくれる。アイキャッチ画像のCD。後藤 友香理(ごとう ゆかり)さんの「古典調律の世界」。平均律と古典調律キルンベルガーII’により調律された`J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻より前奏曲ー第1番ハ長´を二曲収録。「調律により曲の印象が変わるCDを探したらありました。SNが良くないと調律の違いがわかりません」。演奏家ならではの営業マンの面目躍如のセレクションだ。そういった音源を探し出し試聴会に使うためか、「技術をいじめる(鬼頭談)」という訳ではないだろうが、技術者にとってはかなり、手厳しい解説となることもある。

音楽を構成する要素は、ハーモニー(和声)、メロディ(旋律)、リズム(律動)、の三つ。以下は理解を深めるため、無料チャットGPTで検索して編集してみました。『ハーモニー』とは、複数の音が同時に鳴って作られる響き。ハーモニーの役割・効果は、①音楽に厚みや豊かさを加える。② メロディを支え、引き立てる。③ 感情や雰囲気を作る(明るい、暗い、不安、安心など)。『メロディ』とは音の高さ(音程)と時間(リズム)の流れによって作られる、耳に残る音の並び。簡単にいうと、歌や曲の「歌える部分」「覚えやすい部分」がメロディ。また、それは、「人が音の横の連なりを一本の線のように聴こえ、捉えたもの」とも言える。『リズム』は、音楽の中で音や休符が時間的に並ぶパターン。音の長さやタイミングのくり返し。それは 拍やテンポによって構成される。たとえば、手をたたく「タン・タン・タン」という規則的な打ち方もリズム。リズムがあることで、音楽に流れやノリが生まれる。

再生機器のオーディオ的性能から言うと、ハーモニー、メロディは、高SN比(僕は音楽の背景が静かと表現しますけど)、高解像度が必要。リズムは、ダンピングファクターに優れてないとうまく聴こえないと思う。

- 前の記事

オーディオ・ベースマン見たり聴いたり アキュフェーズ試聴会 その⑦・・低音が空振りする⁉。 2025.06.29

- 次の記事

オーディオ・ベースマン見たり聴いたり アキュフェーズ試聴会 その⑨・・まずは、スピーカーありきで…。 2025.07.03