オーディオ・ベースマン見たり聴いたり 2025 東京インターナショナルオーディオショウ その⑤ アーク・ジョイア・ブース・・普遍なるもの、それはクテマ。

- 2025.10.25

- オーディオ

アキュフェーズのブースで「B&Wを買うことはない…」と思った僕。次に入ったアーク・ジョイアのブースで「これ、これ。音楽を聴くならこれだろう」と心の中で快哉を叫んだ。オーディオショウは、`夢の世界を堪能する事´と思っているので、「高すぎて買えない」といった現実的な事は一切考えない。ネームバリュー、値段、巷の評価に左右されず自分の感性、好みのアンテナをフルに働かせて、「この一台のSP、アンプ」を決めたい。

B&W801D4 Signatureに比べると、以下のように聴こえた。上手く聴こえない点から。① 高域の伸び、広がりに物足りなさ。② 音の輪郭がシャープでないので音の切れ味が鈍い。③ レスポンスが心持ち遅い。④ 音楽の背景は、スッキリとした透明感が薄い。⑤ 低域表現、制動力が弱い(無理してない?)ので「ゴリッ」とした力感、瞬発力が足りない。⑥ 「ハッキリ、クッキリ、スッキリ」したオーディオ的な音にはならない…といった所。では、B&Wより優れている点はどの点だろう。① 中域の色、艶、なめらかさ、ふくよかさ、濃さ。② 音が「バシッ」と立ちあがるB&Wに比べ遅い印象になってしまうが、素直な音の立ち上がり。音の強弱が自然。③ 響きの持続性が長い。④ 前面のバッフルから一直線に音が飛んできて、音を浴びせる感じのB&Wに比べ、前面バッフルの音だけでなくSPの後ろから音が聴き手を包み込むように回って来る、漂う。⑤ B&Wが録音された音源を完璧に再生して聴き手を驚嘆させるが、クテマは聴き手を演奏会場に誘(いざな)い音楽を楽しませる…といった所。ヴァイオリニストのハイフェッツ(Heifetz)のヴァイオリン協奏曲。B&Wで聴くと、B&Wの完璧な再生音がハイフェッツの完璧な演奏と相まって音色、音楽が厳しく、冷たく感じる。クテマでは、ハイフェッツの「凛」とした音色、構えに「こう弾きます。解釈します」という意図を感じる、聴こえる。

*********************

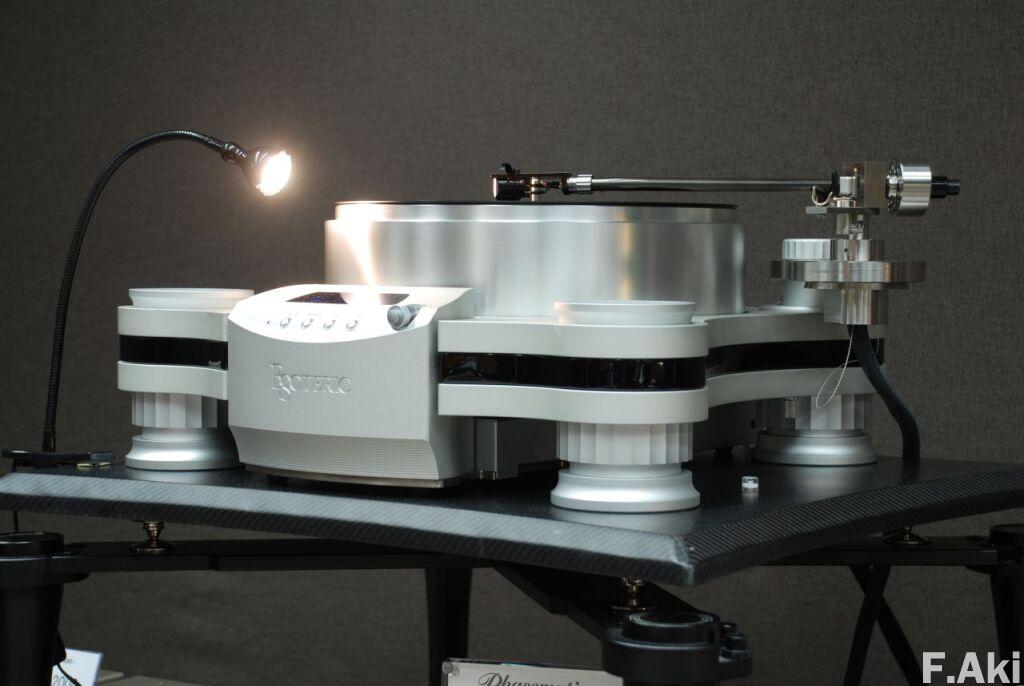

アーク・ジョイアの解説担当者。分かりやすい簡素な解説と奇をてらわない選曲。解説によると「自分(セルブリンさん)の思い描いたスピーカー(SP)を作りたい」との思いが結実したクテマ。「クテマ(の言葉の意味)とは、普遍。その時、作ったものが永劫に評価されたい。普遍なるものを作るという命題をクリアした(結果が)クテマ。これが、セルブリンの意志。クテマは、故・フランコ・セルブリンさん最後の作品です」と淡々と語る。「(クテマは)非常にユニーク、独創的。今までにない試み(が採用されている)。イタリアのヴィツェンツァのオリンピコ劇場(屋内劇場)の舞台、扇状に広がる客席をSPにした。(SPの前面は)フレキシブルなソフトドームツィーター。ミッドロー、ミッドハイ(と呼ばれる二つのスコーカー)。(SPの)後ろにウーハー(二個)を配置。バスレフ。リアのバッフル(スリット(注)が切られている板)に(低音が)反射。後ろだけでなく横にもスリット(が切られている)」とクテマのユニークな形状を説明。2006年にソナス・ファベールを去り2010年にクテマを世に送り出すまで時間がかかった。理由として「前面、ミッドロー、ミッドハイ(のセッティング)です」。その苦労の効果として「声楽の艶やかさを(上手く)まとめあげています」と。

クテマ、2010年に発売されて以来、仕様は変わらず。価格も発売当初の約472万円から520万円ほどとあまり変わらない。ここにもセルブリンさんの「普遍なるものという意志」が継続されている。2010年設立されたSTUDIO FRANCO SERBLIN。そのブランドで製造・販売されるアッコルドなどのSPは、セルブリンさん亡きあと娘婿のマッシミリアーノ・フォヴェッラさんが、奥さん、娘さん達とともに、セルブリンさんが残したスケッチを基に開発、製作したもの。アーク・ジョイア、毎年、ドイツ・ミュンヘンのオーディオショウの後、マッシミリアーノさんと食事を共にする。その際、「価格を上げなくて大丈夫ですか?」と特にクテマの価格を心配するが、セルブリンさんの意志の継続と家族経営に努めているため「大丈夫です」との返事。クテマを含むSPは、全て手作り。じっくり時間をかけて製作されている。

(注)スリットとは、切れ目や細い隙間のこと。