オーディオ・ベースマン見たり聴いたり あらえびす記念館 その①・・オレは、好き。SP盤。

- 2019.09.16

- オーディオ

高域も低域も録音されていない、つまり、帯域が狭い。音楽の背景はうるさい、つまり、超低SN比(?)。でも、楽器の音がする。だから、デジタルな現代でもSP盤は、音がイイ!!。

レコードをトレースする際の鉄針の盛大なノイズ。鮮烈な響きが持ち味のシンバル、トライアングルといった楽器の音、高域は、書くのがはばかれるほどみすぼらしい。地鳴りのような音を発するグランカッサ(大太鼓)などの打楽器、低域は、「モヤ、モヤ」とした音でヴィクトローラの箱奥から虚ろに聴こえる。

高解像度、高いSN比、高域から低域まで広い帯域の再現が必要とされる現代オーディオの録音媒体。ハイレゾ、SACD、CD、レコードなど音源には不自由なことはないはず。しかし、再生時間、5分。落とすと割れることもあるSP盤。扱いはかなり面倒。しかし、なぜ、未だに愛好家がいるのだろうか?。

答えは一つ。冒頭に書いたように「楽器の音がするから」。付け加えれば「瑞々(みずみず)しい音がする」から。

弦楽器、木管楽器、金管楽器の高くも低くもない中間帯域。この部分では、高解像度、高コントラスト、ハイ・レスポンス。音がつぶれず、張りがあり、伸びやかな響き。楽器本来の持つ、音色の再現では、いかなる録音媒体もかなわない。

録音状態にすごくバラツキがある。だが、スクラッチ・ノイズ(surface noise)の襲来、歪み、くすみの発生を聞き流し、「耐えがたきを耐え、忍び難きを忍び」聴き続ける。ある瞬間、原音再生かと聞き間違える恍惚の瞬間がやっていくる。

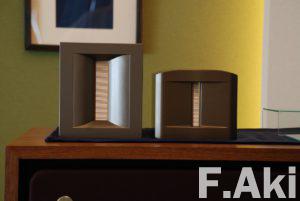

今回の鑑賞会。チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲ニ長調。第一楽章、第二楽章をSP盤で。第三楽章は、CDで鑑賞。CD使用は、第三楽章のSP盤が破損していたことによるもの。再生時は、ウエストミンスターで聴いた。いや~、ビックリしました。なにが、ビックリしたかというと「CDの音、カサカサしている」。

チャイコフスキーの交響曲4番。指揮 オーマンディ、演奏 フィラデルフィア管弦楽団もSP盤で鑑賞。「オケの音が入っていない(帯域が狭い)」と感じ、自宅に帰って「良い音で感動しよう。オーマンディよりムラヴィンスキー」と思い一枚のCDを取り出す。ドイツ・グラモフォン、1960年録音。ムラヴィンスキー指揮、レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団の4番を。演奏、録音とも決定番の一枚。再生ボタンを押してすぐに、愕然(がくぜん)とした。

「音が、カサカサしてる」。ショックだった。

- 前の記事

オーディオ・ベースマン見たり聴いたり カン サウンド ラボ その①・・「スピード違反」で捕まりそう!?。 2019.09.11

- 次の記事

オーディオ・ベースマン見たり聴いたり フランコ・セルブリン リネア その① 部屋のカスタマイズも併せて楽しみたい。 2019.09.26