オーディオ・ベースマン見たり聴いたり ケルテスの「新世界から」・・録音が良いのはロンドン響だけど。

- 2019.10.22

- CD レコード

演奏の凄さは、ウィーン・フィルハーモニ管弦楽団。オーディオ的録音が、優れているのはロンドン交響楽団。敢えて、ウィーン・フィル、演奏が優れていると言わず「凄い」と言います。

ベース・ボール。投手の球筋に喩えると、豪速球(ウィーン)に対し快速球(ロンドン)。ウィーン・フィルの演奏、「巨人の星」の星 飛雄馬の眼にメラメラと炎が燃え上がるごとき……あぁ、脱線はいけません。

第一楽章から、フル・スロットル。演奏が燃え上がりすぎている。「今日も絶好調!。全軍突撃」の感。ケルテス、その火消しで大忙し。手綱をしっかり握らないと暴れる、暴れる。作曲者の意図をはみ出しそう。はみ出すか、はみ出さないかの瀬戸際をうまく捌くケルテス。このレコード、ケルテス、DECCA初録音。よほど、ウィーン・フィルの面々、ケルテスが気に入ったんだろう。録音は、センターを使用せず、右寄り。オケの定位、奥行きは良くない。そして、高域、低域にやや、歪み、混濁がある。ティンパニーの位置など鑑賞上、違和感(オケの演奏者の位置がおかしい)を感じる方がいるかと。ロンドン響の方が、雛壇にオケが収まり、定位、遠近感、各楽器の分離等々、優れている。

ウィーン・フィルハーモニ管弦楽団。近代ヨーロッパ、王朝ロマンチシズムを受け継ぎ、優雅で華麗、粋で斬新、軽快ながらも重厚、そして、斜陽の王朝文化の繊細で感傷的な音楽を格調高く演奏するかのようなイメージがある。それとは裏腹な「燃え上がる」演奏がなぜできるのか?。中野雄(なかのたけし)さんの著作「指揮者の役割・ヨーロッパ三大オーケストラ物語」(新潮選書 2011年)の54ページにウィーン・フィルの成り立ちについて書いてある・・「そもそもウィーン・フィルハーモニ管弦楽団は楽聖ベートーヴェンの交響曲、管弦楽作品を正しい形で演奏し、『伝統』として後世に語り継ぐために創設された・・」とある。その、ベートーヴェンの音楽とはどのようなもの?、というと、中野さんの別の著作、「丸山眞男 音楽の対話」(文春新書)などを読むと、ベートーヴェンの音楽とは「理想を実現する意志力」というような意味のことが書いてある。楽聖の意図を損なわず、聴かせるには、力強く、燃え上がるような、それこそ強靭な意志力がなければ、演奏ができないだろう。その辺にウィーン・フィルの真骨頂あるような気がする。

二枚聴いて、「私は、ウィーン・フィルがいいです」と店主。

- 前の記事

オーディオ・ベースマン見たり聴いたり ステレオ誌 究極のオーディオチェック CD 2019・・これはイイ。 2019.07.12

- 次の記事

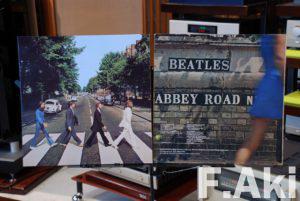

オーディオ・ベースマン見たり聴いたり ビートルズ・「アビイ・ロード」・・B&W800Dで音量を上げて聴きたい。 2019.11.07