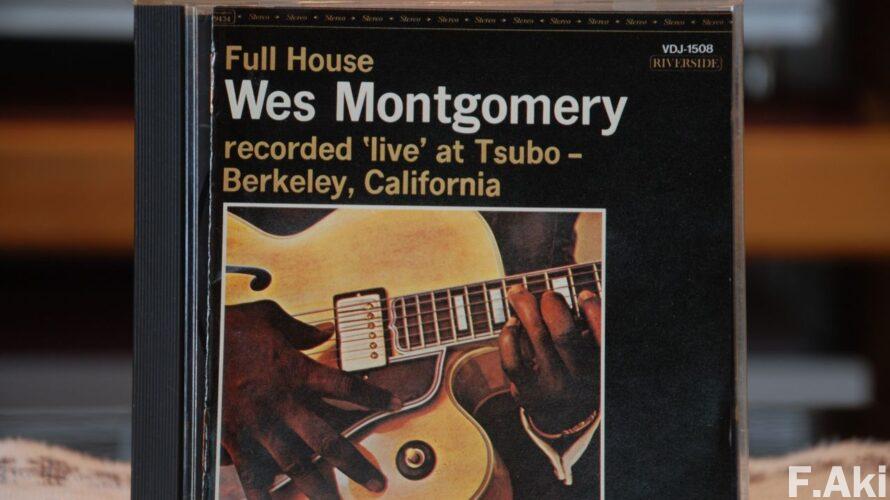

オーディオ・ベースマン見たり聴いたり ウェス・モンゴメリーさんの「Full House」・・なんてつまらない音楽なんだろう!。

- 2025.09.13

- CD レコード

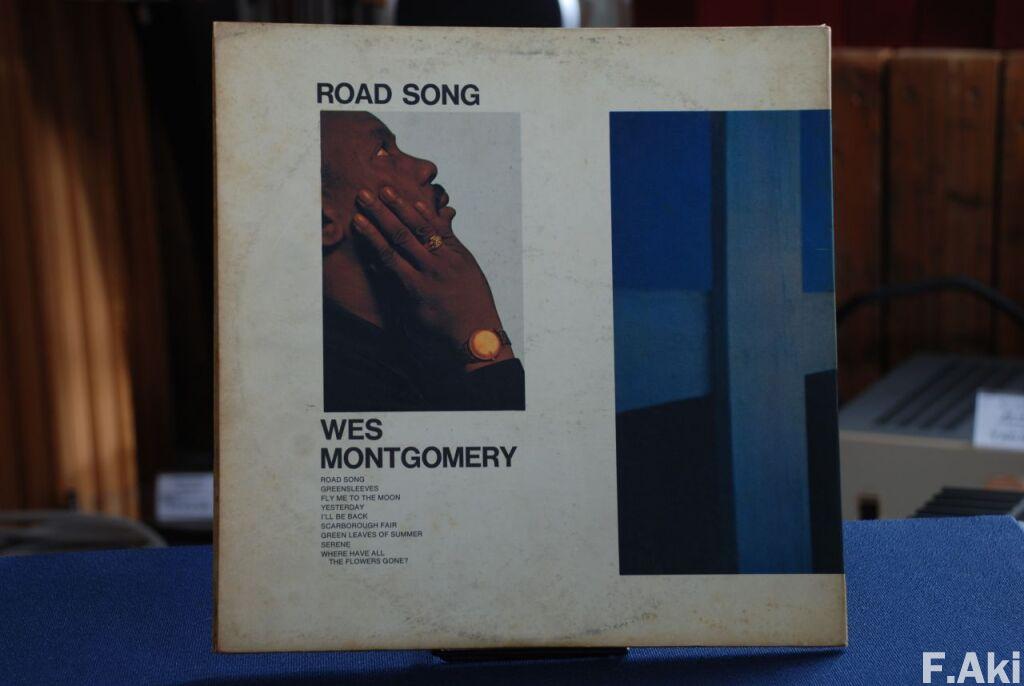

イージーリスニングの「RORD SONG」に`なんて素晴らしい音楽なんだろう!´と感動した僕。それでは、ウェス・モンゴメリーさんのジャズ盤は「どうか?」と思い、代表作の「Full House」のCDを購入、聴いてみた。僕は、分野を問わず色々な音楽を聴く普通の音楽専門知識の薄い愛好家。

楽器が鳴っているだけの音楽。プレイヤーの再生ボタンを押して数分すると、テーブルに置いてあるライナーノーツもしくは雑誌を手に取ってしまう。BGMよろしく曲を流したまま「部屋の後かたずけでもにしようか?」と周りを見渡してしまう。CDを再生中にふと耳を傾ける、そばだてるという事はなかった。聴き終わった後、記憶に残るフレーズは皆無。この「Full House」と同じ感慨を持つ作品がある。それは、ソニー・ロリンズさんの「サキソフォン・コロッサス」。両方とも音楽は楽しめない。演奏が終った後、耳に残る、脳裏に刻まれるメロディはない。曲が終った後、スピーカー(SP)を前にして椅子を立たず余韻にひたるということもない。SPに向かって拍手もでない。どんな音楽が演奏されたか?。思い出せない。感動もしない。

どうしてそのような感想を持つのか?。収録されている曲が面白くないという事にあるだろうが、一番の理由は、曲のメロディが不出来だから。メロディの無い音楽だから。オーディオ・ベースマン見たり聴いたり アキュフェーズ試聴会 その⑧・・「ハーモニー」の先達。その記事で触れたが、「~簡単にいうと、歌や曲の「歌える部分」「覚えやすい部分」がメロディ」。二つの作品はこの部分が無い。もしくは判りにくい。だから、普通の人は聴いていて飽きるだけ。

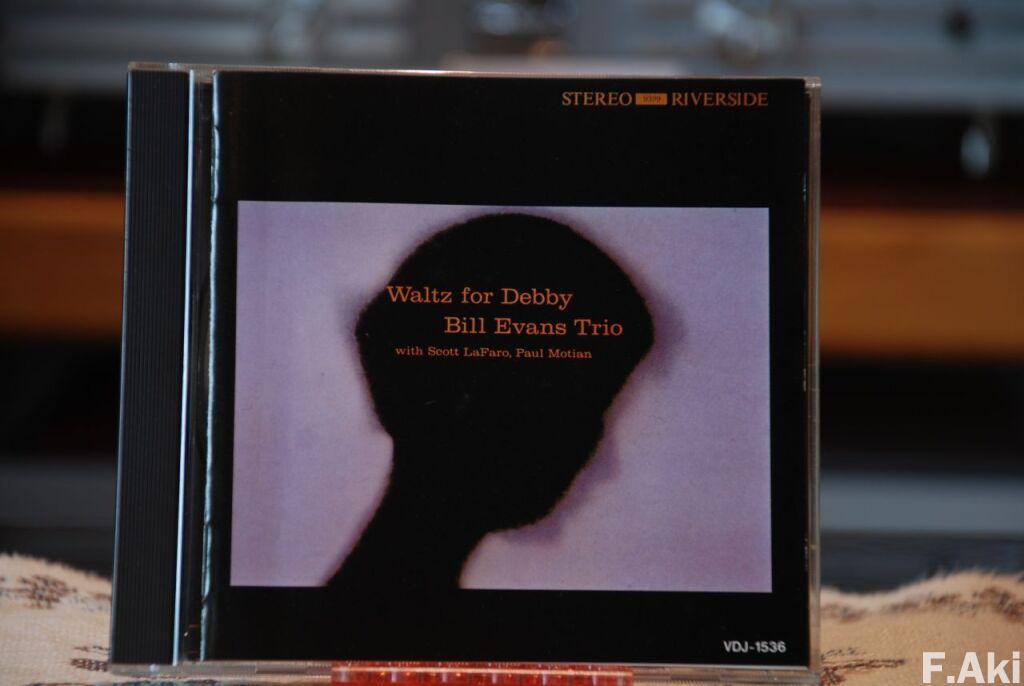

「ワルツ・フォー・デビイ」。曲のメロディ、それを構成するフレーズが覚えやすい。この作品のレコード、CDなどを再生中に、馴染みのメロディが出てくると音楽的教養、素質が無くとも聴いている人が自然に演奏者と一緒にメロディを口ずさむか、心の中でハミングできるのではないのだろうか?。「Full House」は再生してもそれができない。「ワルツ・フォー・デビイ」。その辺の良さが未だに再発を繰り返している人気の秘密だと思う。

蛇足だが、モンゴメリーさんの「RORD SONG」はオーケストラをバックに、モンゴメリーさんのギターが、いや、モンゴメリーさんとオーケストラが混然一体となった演奏をしている。凄い、美しい。ビル・エヴァンスさんの「ワルツ・フォー・デビイ」は、たった三人でモンゴメリーさんとオーケストラの演奏に負けない演奏効果、音楽的感銘を与えてくれる。両者に優劣はありません。店主曰く「3人が色々な事(音楽表現)をやっていますよ」。

もう一つ蛇足だが、今、「国宝」という映画がヒットしている。日本の伝統芸能には「守・破・離」というものがある。チャットGPTで検索すると

『「守・破・離(しゅ・は・り)」は、武道や茶道などの修行の進め方を表す日本の言葉で、次の3段階を意味します。

- 守(しゅ):師や流派の教え・型をしっかり守って学ぶ段階。

- 破(は):基礎を身につけたあと、既存の型を破って工夫や応用を試みる段階。

- 離(り):型や流派から離れ、自分独自の境地を開く段階。

要するに、

「まず型を守り、次に破り、最後にそこから離れて独自の道を歩む」

という成長のプロセスを表した言葉です』とある。

イージーリスニング路線に転向した際、即興を控えるように言われ「型」はまった演奏を強いられたようだが、その「型」にはめられて演奏した音楽が、僕の好みには合っている。それは「守・破・離(しゅ・は・り)」の「守」に当たる部分。モンゴメリーさんの音楽人生、「守・破・離(しゅはり)」の「離」からスタートし、逆を行った感じだ。いやいやながら「守」に入ったが、「破」へ移行、そして再び「離」へと演奏を昇華させたらどんな音楽を聴かせてくれたのだろうか?。想像すると面白い。

- 前の記事

オーディオ・ベースマン見たり聴いたり ウェス・モンゴメリーさんの「RORD SONG」・・なんて素晴らしい音楽なんだろう!。 2025.05.27

- 次の記事

オーディオ・ベースマン見たり聴いたり プリーズ・リクエスト その②・・「理想的なアドリブです」。 2025.10.10